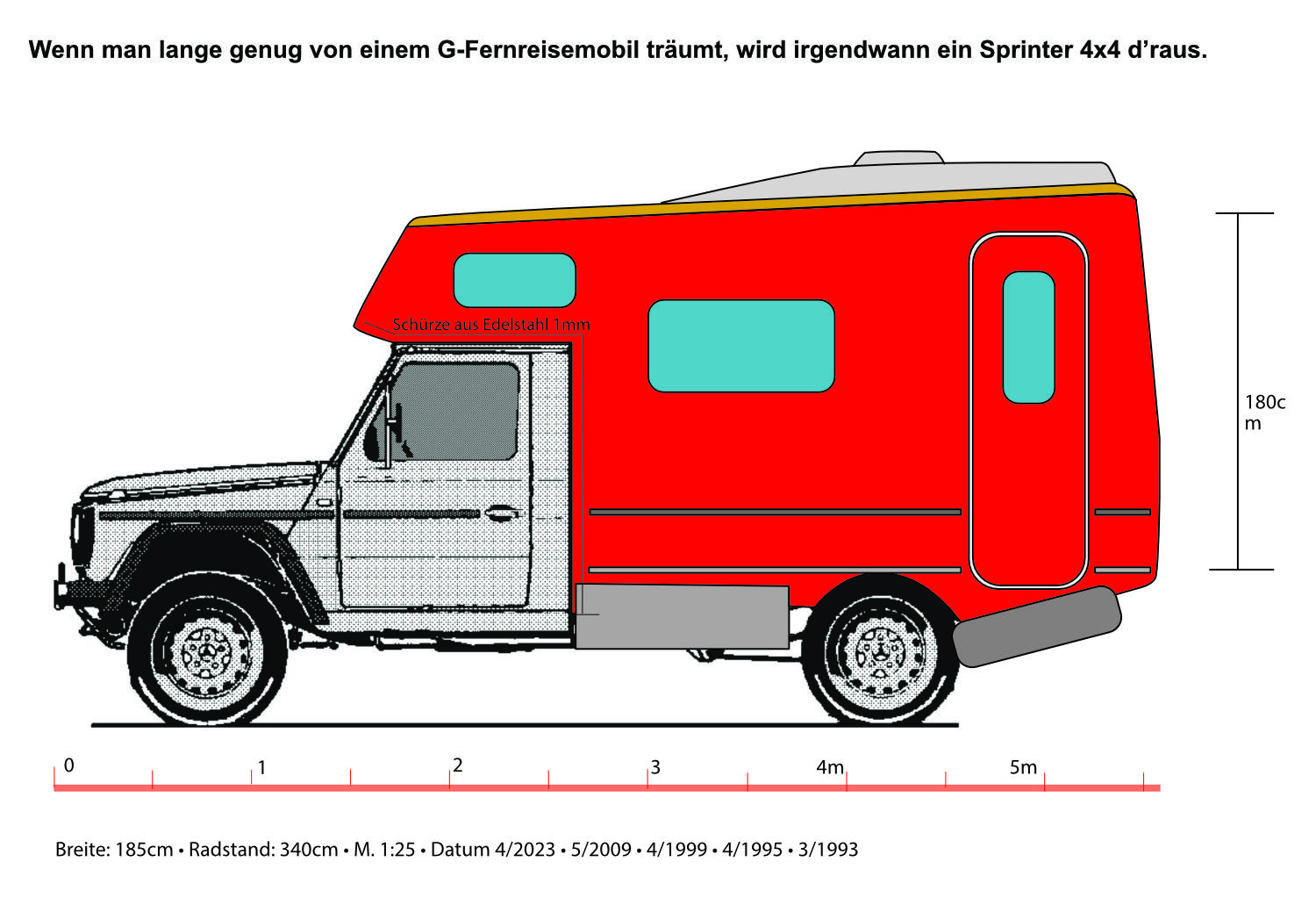

Seit 1974 sind wir mit selbst aus- und umgebauten oder komplett neu konstruierten Fahrzeugen – 4×2, 2×1, 4×4 und 6×6 – unterwegs und jetzt steht die nächste Idee im Raum. Etwas neuer, etwas leichter, etwas schneller, etwas bequemer und konsequent für 2 Personen ausgelegt…

Algerien 2024 – Reiseinfos

Das ist kein Reisebericht. Es sind „reisepraktische Hinweise“ von unserer Algerien-Tour zwischen Oktober und November 2024.

Buchung

Die Buchung muss einige Wochen vor der Überfahrt bzw. vor der Grenze nach Algerien (Taled Larbi) beim Veranstalter in Auftrag gegeben werden. Für das Visa sind mindestens 2 Wochen erforderlich, zzgl. Wartetage oder Warte-Woche in Tunesien! Eine taggenaue Planung halte ich für fast unmöglich.

Das Visa wird an der algerischen Grenze hinterlegt bzw. der Führer bringt es mit.

Unser Veranstalter war „touareg-reisen.de“.

Anfahrt

Die Anfahrt führt zwangsweise von Genua nach Tunis mit der Fähre. Wir nutzten die Carthage der CTN. Es gibt auch noch die Fähre der GNV.

Die Carthage ist ein ziemlich heruntergekommenes Fährschiff, nicht unbedingt sauber und mit leidlich freundlichem Personal. Bier gab es weder im Duty Free noch in den Bars oder Restaurants, dagegen Wein und Whisky. Die Betten waren jedenfalls frisch bezogen und sauber.

Das Essen macht satt, mehr nicht. Bezahlung nur bar, die Kartenterminals haben keine Karten akzeptiert..Die Rückfahrt mit der neueren und saubereren Tanit fügt sich ansonsten in den Rahmen des über die Carthage gesagten ein.

Meine Bewertung ist kaum 14 Tage nach Rückkehr aus Island mit der Norröna vielleicht nicht so ganz vorurteilsfrei.

Im Hafen in Tunis vor der Einfahrt in den Zollbereich finden sich abends Gruppen von aggressiven Jugendlichen ein, die sich zwischen den Fahrzeugen rumdrücken und alles was lose ist anfassen und daran zerren. Es wird auch versucht auf das Auto zu steigen.

Die Polizei kam mit vergitterten Fahrzeugen, worauf die Gruppen auf Gebäudedächer kletterten und die Polizei mit lautem Chorgesang vermutlich verspotteten.

Wir haben uns auf Anraten auf einen grossen Parkplatz vor der dortigen Polizeistation zurückgezogen.

Mobilfunk

In Tunesien haben wir mit der SIM-Karte von ooredoo gute Erfahrung gemacht. 75GB mit 60 Tagen Gültigkeit (deckt Hin- und Rückreise ab) haben 60 Tunesische Dinar (17,90€) gekostet.

In Algerien haben wir ebenfalls ooredoo gewählt, wegen der guten Erfahrung in Tunesien.

In den Städten hatten wir guten Empfang (auch 5G), über Land, also zwischen den Städten nicht, auch nicht in der Nähe sichtbarer Mobilfunktürme. Dagegen stand Mobilis auch zwischen den Städten meistens – nicht permanent – zur Verfügung. Dumm gelaufen.

70GB mit 30 Tagen Gültigkeit haben bei ooredoo 2.000 Alg. Dinar, ca. 13,8€ gekostet.

Grenze nach Algerien

Der Führer ist obligatorisch!

Ohne gebuchten Führer kein Visum und keine Einreise. Das bedeutet nicht, dass in Einzelfällen, z.B. an küstennahen Grenzübergängen trotzdem eine Einreise möglich sein kann.

Der Führer erwartet uns und hält die vorher beantragten Visa für alle Reisemitglieder an der Grenze bereit und begleitet durch die Büros. Die Visa müssen noch gestempelt werden und 140€/Person Visagebühren sind in bar (€) erforderlich. Dann muss noch eine Fahrzeugversicherung abgeschlossen werden, die ist ebenfalls in bar (20€) fällig. Welchen Schutz die Versicherung für wen bietet, habe ich nicht feststellen können.

Pässe müssen gestempelt und geprüft werden, der Zoll wirft einen kurzen Blick in die Fahrzeuge, ohne viele Schränke oder Schubladen zu öffnen.

Der Zöllner fragt nach folgenden zur Einfuhr verbotenen Dingen, die man selbstverständlich nicht dabei hat. Also kann man die Frage jeweils mit „nein“ beantworten.

Ferngläser, Funkgerät, Alkohol, Drohne.

Warum Ferngläser verboten sind, erschliesst sich mir genauso wenig, wie ein Verbot von Handfunken in einer Zeit, in der auch jeder Algerier mit einem Mobiltelefon unterwegs ist.

Nach Devisen wurde nicht gefragt!

Alle Grenzbeamte waren sehr freundlich und angenehm.

Insgesamt hat der Grenzübertritt Tunesien-Algerien etwa 6 Stunden gedauert.

Reiseroute

Die Wunschroute wurde vorher mit dem Veranstalter grob besprochen, die Details konnten aber erst vor Ort in Illizi abgestimmt werden. Ausser Bord Omar Driss und den Bereich um den Kanfoussa gab es keine Einschränkungen. Also über Illizi, Mellene Tal, Wadi Aharhar, Afara, durch den Erg Admer, Djanet, Tadrart, bis 30km an die Libyen- und bis 100km an die Niger-Grenze durften wir fahren.

In Illizi hat Ahmed eine Art „Camping“-Platz, auf dem kostenlos übernachtet werden kann. Es gibt Schattenbäume, Wasser und nahezu unbegehbare Toiletten und Dusche.

Die Gebäude sind ziemlich verfallen.

Sonstige Übernachtungen in Städten organisierte der Führer – z.B. Hotelparkplatz in Hassi Messaoud, Übernachtungen im Gelände – dort wo es am Schönsten ist.

In Djanet wurde am Platz des alten Strohmatten-Hotels Zeriba ein neues erstellt, das auch Stellplätze für 10 bis 15 Fahrzeug bietet. Übernachtung 20€/Fahrzeug, incl. Dusche, WC, Wasser.

Strassen

Die Asphaltierung der Pisten schreitet voran. Unaufhaltsam. Die Strecke von der Grenze bis weit südlich von Djanet ist fertig, nur sehr wenige Stücke sind schlecht oder löcherig. Auch Djanet Tamanrasset ist zumindest bis kurz nach Serouenut asphaltiert.

Entsprechend wird das Tankstellennetz ständig ausgebaut.

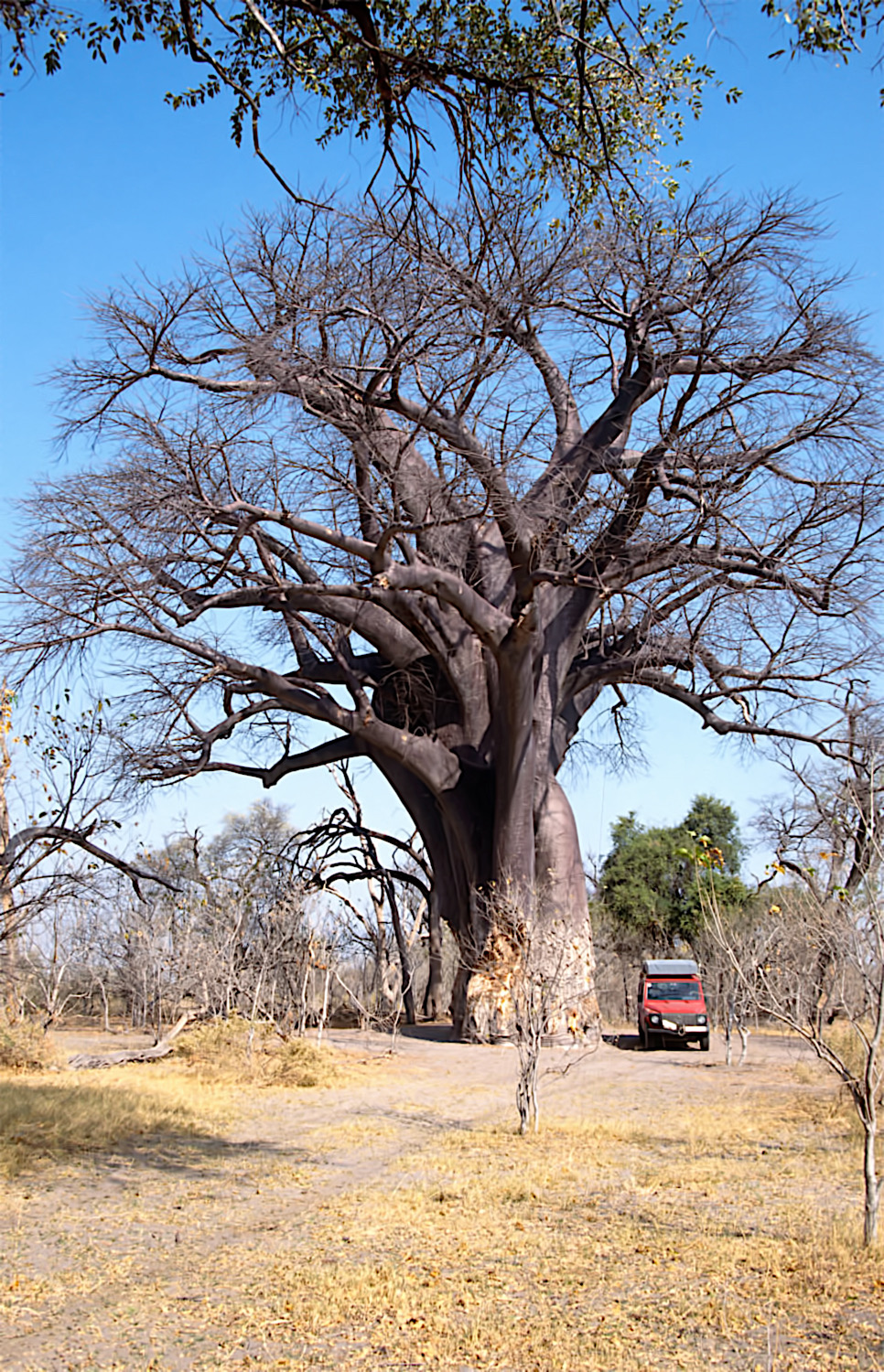

Das Foto wurde in Tunesien nahe Timbaouine gemacht.

Der Führer

Unser Führer, Klikli aus Illizi, fuhr in einem unserer Fahrzeuge als Beifahrer mit.

Ihn kann man nur empfehlen! Kennt sich bestens aus, ist sehr zurückhaltend, genügsam und höflich. Er spricht ausreichend Französisch, ansonsten Arabisch und Tamachek. Des Kartenlesens ist er nicht mächtig! Er muss von der Gruppe verpflegt werden. Ausser Schweinefleisch isst er alles, am liebsten aber morgens Müsli.

Pro Gruppe und Tag werden vom Veranstalter 145 bis 160€ berechnet. Der Preis muss unbedingt vor der Buchung schriftlich fixiert werden. Ansonsten gibt es endlose Diskussionen mit Ahmed über neue Preise usw. Grundsätzlich besteht auch die Möglichkeit eines separaten Begleitfahrzeugs mit dem Führer für rund 240€/Tag und Gruppe.

Kontrollen

An allen nennenswerten Wegkreuzungen unterwegs gibt es Kontrollen, die von Polizei/Gendarmerie oder auch Militär durchgeführt werden. Es werden die Papiere, die der Führer hat, geprüft, also Visa und Teilnehmerlisten, Fahrzeuglisten, manchmal auch die Pässe. Dann wird per Mobilfunk eine wichtige Stelle angerufen und versucht die Daten durchzugeben. Das kann schon mal eine 3/4 Stunde dauern. Mehrfach am Tag!

Fahrzeugkontrollen gab es keine.

Sicherheit

Seit der Ermordung einer Schweizer Touristin im Café in Djanet am 11. Oktober 2024 ist die Präsenz der Polizei sehr stark erhöht worden. Wir wurden sicherheitshalber sowohl in Illizi als auch in Hassi Messaoud von der Polizei mit Blaulicht zu den jeweiligen Übernachtungsplätzen eskortiert. Man möchte das Risiko minimieren.

Wir haben uns unabhängig davon auf der ganzen Tour ausnahmslos sicher gefühlt.

Devisen

Das Wechseln kann an einer Bank erledigt werden. Der Kurs ist 145Da/€. Der Vorgang kann gerne mal 1/2 Tag dauern.

Der Strassenkurs ist natürlich günstiger. Verhandelt in Illizi 200Da/€ und unverhandelt in Hassi Messaoud würde man 260Da/€ erhalten. Wir haben natürlich immer in einer Bank gewechselt.

Kraftstoff in Tunesien

Es gibt wahlweise Gasoil (Diesel) mit recht hohem Schwefelgehalt und an allen von uns besuchten Tankstellen Gasoil „sans soufre“, also ohne Schwefel – geeignet für Euro6 Fahrzeuge.

Die Zapfpistole ist blau oder lila, normaler Schwefel-Diesel hat schwarze Zapfpistolen.

Preis „sans soufre“ ca. 0,65€/l.

Bezahlt wird meistens in bar (mit TDa), an wenigen Tankstellen auch mit Kreditkarte.

Kraftstoff in Algerien

Hier gibt es ausschliesslich Gasoil mit Schwefel >2.000ppm. Absolut nicht geeignet für Euro6 Fahrzeuge, die AdBlue benötigen. Auf Nachfrage nach Gasoil „sans soufre“ wurden wir regelmässig zur nächsten Tankstelle geschickt, da es dort „sans soufre“ gäbe. Gibt es in Algerien aber nicht!

Das Abschalten der AdBlue-Anlage per Software ist notwendig aber auch ausreichend, der DPF muss nicht ausgebaut, darf aber auch nicht deaktiviert werden!

Tankstellen gibt es genügend, mehrere werden auf den Strecken neu errichtet. In der iOS-App „PocketEarth“ sind die Tankstellen zuverlässig in den Offline-Karten verzeichnet.

Bezahlung ausschliesslich bar in Algerischen Dinar.

Der Preis/Liter beträgt einheitlich 29,01 Dinar. Also je nach Wechselkurs zwischen 0,17 und 0,11€.

Die ersten Tankstellen zwischen Taled Larbi und El Oued sollte man meiden, da sie die permanente Anlaufstelle für hunderte Diesel-Händler mit Mercedes /8 und W124 sind. Diese Fahrzeuge erwecken den Eindruck, einer Schrottpresse entkommen zu sein. Scheiben, Kotflügel, Scheinwerfer, Türschlösser – irgendwas fehlt an jedem Mercedes. Dazu verstopfen sie den Grenzübergang nachhaltig und sorgen für stundenlange Verzögerungen.

Der Diesel wird nach Tunesien verbracht und am Strassenrand verkauft.

Wasser

Die Wasserversorgung mit Trinkwasser in 1 oder 5 Liter Behältern ist lückenlos und preiswert.

Die alten Brunnen an den Pisten sind vielfach modernisiert und mit solarbetriebenen Pumpen ausgerüstet. Manchmal muss man auf einen Hocker steigen, um den kleinen Wechselrichter einschalten zu können. Die Qualität des Brunnenwassers war einwandfrei.

Der an der Asphaltstrasse Hassi Messaoud – Illizi liegende, leicht schwefelige Hassi Tabankort (ca. 420km südlich Hassi M.) lädt zum ausgiebigen warmen Duschen ein – leider gab es Myriaden stechender Mini-Insekten (Mückenzikaden).

Glücklicherweise verliessen uns einige dieser Plagegeister und bereicherten nach nur wenigen Minuten unser kleines Teelicht.

Lebensmittel

Die Versorgung ist sehr gut, selbst in den kleinsten TanteEmma Läden gibt es Kühltruhen mit Milch, Butter, Joghurt; Obst, Gemüse, Backwaren, Getränken, Hygieneartikeln usw. Nur keinen Alkohol.

Brot – also das dünne Baguette – kostet einheitlich 20 Dinar ( 0,1€)!

Es gibt gut sortierte Obst- und Gemüse-Märkte, z.B. in Djanet direkt neben dem Hotel.

Sonstiges

Entlang der Pisten z.B. von Illizi durch das Oued Samene oder südlich von Djanet Richtung Tin Alkoum werden neben der Trasse Kunststoffrohre verlegt oder liegen schon seit Monaten dort, über deren Aufgabe wir gerätselt haben, bis wir immer wieder mal Glasfaserkabel sehen konnten!

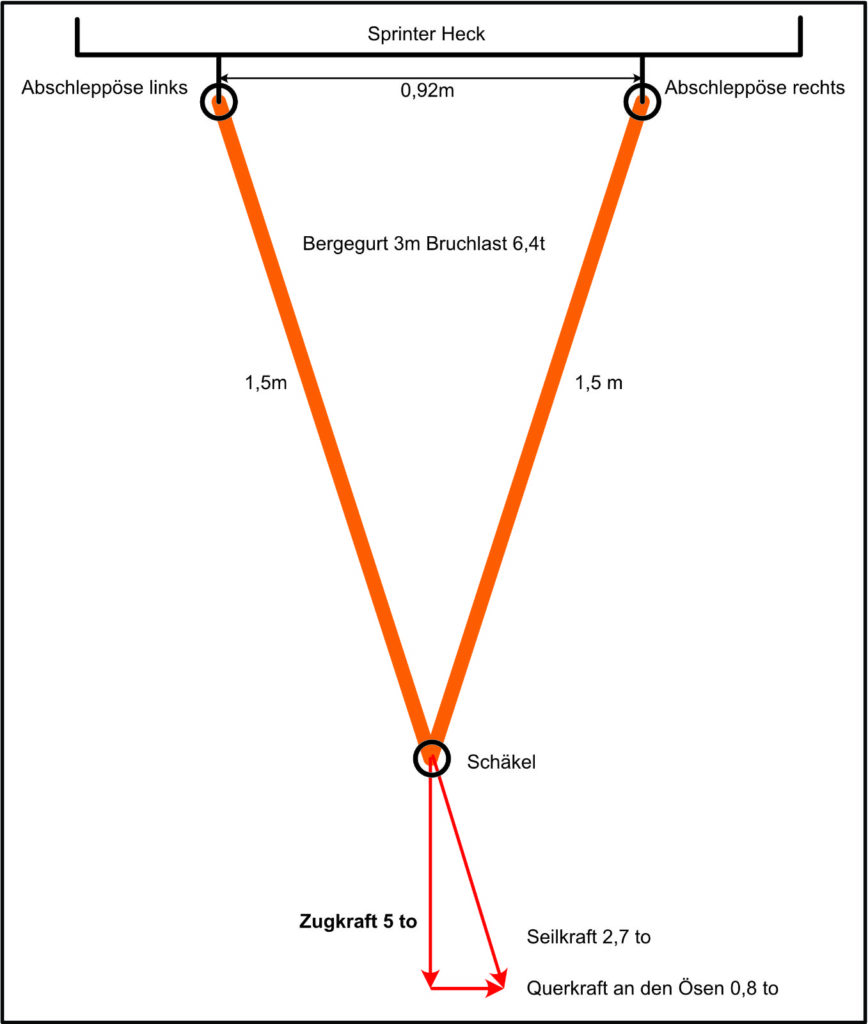

Wir fuhren mit 5 Fahrzeugen los, einen auf Diesel und 416er Fahrerhaus umgerüsteten 404 Unimog mussten wir im Oued Mellene zurück lassen. Der Veranstalter in Illizi – Ahmed Zegri – organisierte einen schweren 3-Achser 6×4 Allrad-LKW mit hochmotiviertem Fahrer, der den Unimog aus den Dünen bis zum 250km entfernten Illizi schleppen – eher zerren – konnte. Diese Dienstleistung – zu der es keine Alternative gab – schlug mit 3.000€ zu Buche.

Den Transport bis zur algerischen Grenze musste der Fahrer selber organisieren, ab Grenze Tunesien bis nach Hause übernahm der ADAC.

Kostenerstattung ist zugesagt.

Viel Spass beim Vorbereiten eurer ersten oder nächsten Algerienreise.

Die hier gemachten Angaben stellen natürlich nur unsere Erfahrungen im Oktober und November 2024 dar!

Bernd Woick